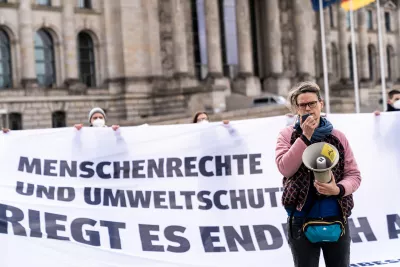

15 Jahre Engagement für faire Lieferketten: „Eine schöne Vision, aber daran geglaubt hat eigentlich niemand“

Für Menschenrechte und Umweltschutz: Seit 2009 treibt Johanna Kusch den politischen Prozess für unternehmerische Sorgfaltspflichten in Deutschland und in der EU voran.

Copyright: Stéphane Lelarge / Initiative Lieferkettengesetz

Germanwatch-Referentin Johanna Kusch gehört zu den treibenden Kräften hinter der Initiative Lieferkettengesetz, dem Bündnis von mehr als 130 Organisationen, das sich dafür eingesetzt hat, dass Deutschland seit 2021 und die EU seit diesem Jahr Gesetze für Menschenrechte und Umweltstandards in Lieferketten haben. Im Interview mit EINBLICK-Redakteurin Janina Longwitz berichtet sie, wie es gelingt, gesellschaftliche Standards zu verschieben und was danach kommt.

LONGWITZ: Wie war die Stimmung in Deutschland, als Du 2009 bei Germanwatch angefangen hast?

KUSCH: Faire Lieferketten waren damals noch viel mehr als heute ein Thema, das man erklären musste – den Leuten auf der Straße, aber auch in den Ministerien oder der Presse. Für viele war es wirklich kaum vorstellbar, ein Gesetz zu haben, das Unternehmen verpflichtet, Menschenrechte weltweit zu achten. Das war eine schöne Vision, aber daran geglaubt hat eigentlich niemand.

Wie ist der politische Prozess in Gang gekommen?

Um 2008 hat der UN-Sonderbeauftragte für Unternehmen und Menschenrechte John Ruggie sich im großen Stil angeschaut, wie die Menschenrechts- und Arbeitsbedingungen entlang internationaler Liefer- und Wertschöpfungsketten auf verschiedenen Kontinenten und Wirtschaftszweigen aussehen. Sein Ergebnis war, dass es in bestimmten Sektoren extrem hohe menschenrechtliche Risiken gibt. Z.B. im Bergbau oder in der Chemie. Er hat auch festgestellt, dass die Mehrheit der Menschenrechtsverletzungen eben nicht in den Unternehmenszentralen in Europa oder Nordamerika stattfinden, sondern weit entfernt, in den Ländern, in denen diese Unternehmen produzieren lassen, und dass die Menschen dort nur geringe Chancen haben, ihre Rechte durchzusetzen.

Von dort war es ein weiter Weg. Was waren für Dich die Meilensteine?

Auf Basis seiner Ergebnisse haben die Vereinten Nationen 2011 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte angenommen. Das war ein zentraler Schritt, weil die UN mit diesen Prinzipien erstmals von Unternehmen verlangten, zu untersuchen, welche Risiken ihre Praxis für Menschen in anderen Ländern bedeutet. Darin steckte auch die Anerkennung, dass Unternehmen stark von der Globalisierung profitiert haben, aber nicht im gleichen Maße rechtlich Verantwortung übernehmen mussten.

Wie wollten die UN die Verantwortungslücke schließen?

Die UN haben alle Länder aufgefordert, darzulegen, wie sie die Leitprinzipien umsetzen werden. Wir als deutsche Zivilgesellschaft haben die Bundesregierung immer wieder gedrängt, sich zu beteiligen. 2014 begann endlich ein Prozess zur Ausarbeitung dieses Aktionsplans. Zwei Jahre lang hat die Regierung Akteur:innen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft – aus dem Globalen Norden und Süden – konsultiert. Germanwatch war da sehr aktiv. Wir haben immer wieder auf ein Gesetz für unternehmerische Sorgfaltspflichten im Aktionsplan gedrängt.

Hattet Ihr damit Erfolg?

Die Bundesregierung hat den Prozess 2016 lediglich mit der Erwartung abgeschlossen, dass deutsche Unternehmen sich an die Anforderungen der UN-Leitprinzipien halten sollen. Ob sie das tun, wollte die Regierung in Umfragen überprüfen und falls nicht genügend Unternehmen etwas tun, wollte sie weitere Maßnahmen prüfen. Das Problem ist bloß, wenn man eine Erwartung formuliert, aber keine klare Konsequenz.

Es fehlte der Druck?

Genau. Als deutsche NGOs haben wir erkannt, dass in Deutschland ein solches Gesetz nur mit sehr viel öffentlichem Druck machbar ist. Daraufhin habe ich viel Einsatz in die Vorbereitung einer gemeinsamen Kampagne gesteckt. Ohne diesen Einsatz, die Unterstützung von Germanwatch und die Mitglieder des CorA-Netzwerks für Unternehmensverantwortung, in dem sich die deutschen NGOs organisieren, hätte es die Initiative Lieferkettengesetz nicht gegeben. Am Anfang braucht der Motor halt immer eine Zündung.

Gemeinsam habt Ihr Euch für ein deutsches Lieferkettengesetz eingesetzt. Wie ging es dann weiter?

2018 hat die SPD im Koalitionsvertrag einen Halbsatz zur „Konsequenz“ unterbringen können. Wenn weniger als die Hälfte der Unternehmen die Sorgfaltsanforderungen erfüllen, folgt ein Gesetz. Zwei Jahre später zeigte die Befragung der Bundesregierung, was wir als NGOs schon längst wussten: Viel zu wenige – nur 14 bis 17 Prozent – der befragten Unternehmen, handelten in Bezug auf die Menschenrechte sorgfältig genug. Das Ergebnis war desaströs, aber unserer Initiative hat das Antrieb verliehen.

Wann wusstest Du, ein deutsches Gesetz reicht nicht, wir brauchen auch ein europäisches?

Von Anfang an. Bereits 2010 hatten wir gemeinsam mit unserem europäischen Dachverband für Corporate Justice versucht, die EU von einer europäischen Lösung zu überzeugen. Mit unseren Forderungen nach Berichtspflichten hatten wir Erfolg. Dann war das Gelegenheitsfenster auf EU-Ebene erstmal wieder geschlossen und mit unseren rechtlichen Forderungen nach Sorgfalt und Haftung konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht weiter vordringen. Wir haben daraufhin auf die Mitgliedsländer gesetzt. Wir wussten, die EU muss nachziehen, wenn der rechtliche Flickenteppich zu groß wird – Stichwort Harmonisierung. Und in Frankreich gab es bereits ein Gesetz. Auch das hat die Initiative Lieferkettengesetz angetrieben. Wenn zwei große Mitgliedsländer ein Gesetz haben, dann zieht das auf EU-Ebene besonders.

Ihr wart europaweit vernetzt, habt langfristig geplant und politische Zeitfenster immer wieder erkannt und genutzt. Was hat darüber hinaus zum Erfolg beigetragen?

Unsere Strategie ist aufgegangen, mit einer Stimme zu sprechen. Das heißt, die zentralen Forderungen waren bei allen Mitgliedern der Initiative Lieferkettengesetz gleich, ob Gewerkschaften, Kirchen oder NGOs. Es hat auch geholfen, dass wir mit der Kampagne auf eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit aufbauen konnten, die über die Jahre im CorA-Netzwerk entstanden ist. In der Politik gab es Minister wie Gerd Müller oder Hubertus Heil, die für das Thema bereit waren. Nach und nach gab es dann Unternehmen und Verbraucher:innenorganisationen, die dafür waren; Wissenschaftler:innen, die die Vorteile für Länder im Globalen Süden aufzeigten; Jurist:innen, die sagten, das ist machbar.

Und es brauchte auch eine besondere Kommunikation, oder?

Uns war wichtig, fair und bewusst positiv zu kommunizieren. Was ist das Problem, aber auch, was ist die Lösung? Mit ein bisschen Sprachwitz, damit Lust zum Mitmachen entsteht, anstatt schlechtes Gewissen, weil man die Verhältnisse immer noch nicht verändert hat.

In Deutschland gab es von vielen Seiten Zustimmung für das EU-Lieferkettengesetz. Trotzdem stand es Anfang des Jahres auf der Kippe. Grund war Deutschlands Enthaltung im Rat der EU und das geheime Agieren der FDP gegenüber anderen EU-Regierungen. Wie habt Ihr reagiert?

Mit einer öffentlichen Umfrage die sagt, die Mehrheit der Bevölkerung will das Gesetz – selbst die Mehrheit der FDP-Wähler:innen. Dann gab es noch mehr kirchliche Schreiben, Aktionen vor den Parteizentralen von FDP und SPD, ein weiteres internationales Statement von großen Unternehmen, auch deutschen wie Bayer oder Aldi Süd. Auch kleine Unternehmen haben sich dafür ausgesprochen, obwohl immer behauptet wird, dass sie alle dagegen sind. Selbst die UN haben an die Länder appelliert. Allein hätte die Initiative das nicht organisieren können. Dahinter steckte eine extrem gute Zusammenarbeit mit dem europäischen Netzwerk.

Wie zufrieden bist Du mit dem Ergebnis?

Bei aller Zustimmung darf man nicht vergessen, wer gegen ein EU-Lieferkettengesetz war: Die großen Arbeitgeberverbände lehnten das Gesetz strikt ab. Und gerade in Deutschland haben diese Verbände extrem großen Einfluss auf die Politik. Deswegen ist es ein Erfolg, dass dieses Gesetz trotz massiven Abschwächungen verhältnismäßig gut ausgefallen ist und die Rechte der betroffenen Menschen stärkt.

Was ist gewonnen, trotz berechtigter Kritik?

Ziemlich viel. Europäische Unternehmen müssen Menschenrechte und Umwelt in ihren Geschäftsbeziehungen weltweit achten und für Fehlverhalten gibt es jetzt rechtliche Konsequenzen in Form von Bußgeld und Schadensersatzklagen. Damit ist das Thema in der Rechtsabteilung von Unternehmen angekommen – nicht mehr nur in der PR-Abteilung. Das verändert den Stellenwert in Unternehmen. Einige Unternehmen wollen schon lange was ändern. Die können jetzt ohne Wettbewerbsnachteile weitermachen.

Das Gesetz wurde am 24. Mai vom Rat der EU formal verabschiedet. Wie geht es weiter?

Jetzt geht es in den EU-Ländern um die rechtliche Umsetzung. In Deutschland geht es darum, wie sich das EU-Gesetz auf unser bestehendes Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auswirkt. Das EU-Gesetz umfasst zum Beispiel viel weniger Unternehmen als das deutsche. Dafür regelt es die zivilrechtliche Haftung, die wichtig für die betroffenen Menschen ist und verpflichtet Unternehmen zu einem Klimaplan, den das deutsche Gesetz auch nicht kennt.

Es gibt noch viel zu klären. Was heißt das für die Initiative Lieferkettengesetz?

Die Initiative Lieferkettengesetz war ja ein Kampagnenbündnis auf Zeit, um öffentlichen Druck aufzubauen. Unsere Ziele haben wir im Wesentlichen erreicht. In Deutschland brauchen wir aber noch die nationale Umsetzung des EU-Lieferkettengesetzes. Diesen Schritt wollen wir noch gemeinsam gehen im Rahmen des CorA-Netzwerks. Dort läuft dann auch die längerfristige Begleitung der Anwendung des Gesetzes.

Du hast dich entschlossen, Germanwatch nach 15 Jahren zu verlassen. Was nimmst Du für Dich mit?

Ich habe gelernt, dass es wirklich sehr, sehr lange dauert, gesellschaftliche Standards zu verschieben. Die ganze Zeit über war es eine Option, dass wir auch scheitern könnten, weil der Gegenwind so stark ist. Deshalb ist es natürlich schön, mit so einem erfolgreichen Ergebnis abschließen zu können. Ich habe jetzt ein Haus, einen Baum und ein Gesetz [lacht]. Das passt auch irgendwie zu meinem Lebensalter. Mit kurz vor 50 will ich nochmal ein bisschen woanders hingucken.

Dieser Artikel ist zuerst in unserem Magazin EINBLICK erschienen

Als Fördermitglied von Germanwatch erhalten Sie viermal im Jahr einen EINBLICK in die aktuellen Themen unserer Arbeit. Bleiben Sie informiert und unterstützen Sie unsere Arbeit.

Autor:innenJanina Longwitz |