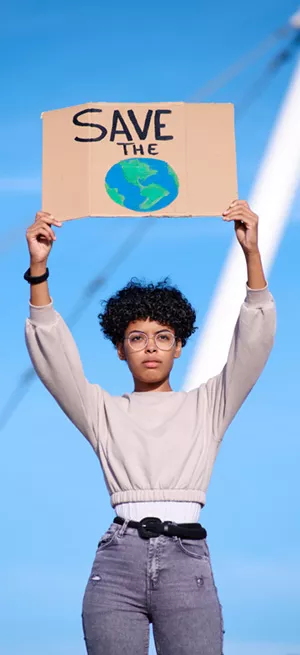

Freepik | gpointstudio

Germanwatch-Blog

Im Germanwatch-Blog teilen Autor:innen mit Fachwissen ihre persönlichen Einblicke und Analysen. Verständlich, tiefgehend und aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet die Beiträge viele unserer wichtigen Themen.