Der IPCC, auch Weltklimarat genannt, hat den Auftrag, die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Klimawandel zusammenzufassen, zu bewerten und Regierungen eine fundierte Grundlage für klimapolitische Entscheidungen bereitzustellen. In der chinesischen Stadt Hangzhou fand Ende Februar 2025 die 62. Plenarsitzung statt. Delegierte aus der ganzen Welt kamen hier für eine Woche zusammen, um über eine Bandbreite an Themen abzustimmen.

Gespannte Erwartungen und viele Pläne im Vorfeld

Die Agenda der 62. Plenarsitzung war vollgepackt: Mehr als 30 Stunden später als geplant beendete der IPCC-Vorsitzende Jim Skea schließlich die Sitzung. Zusammengekommen waren etwa 400 Delegierte aus 130 Ländern, um über verschiedenste administrative, organisatorische und inhaltliche Fragen rund um die Veröffentlichung des nächsten IPCC-Berichts zu beraten.

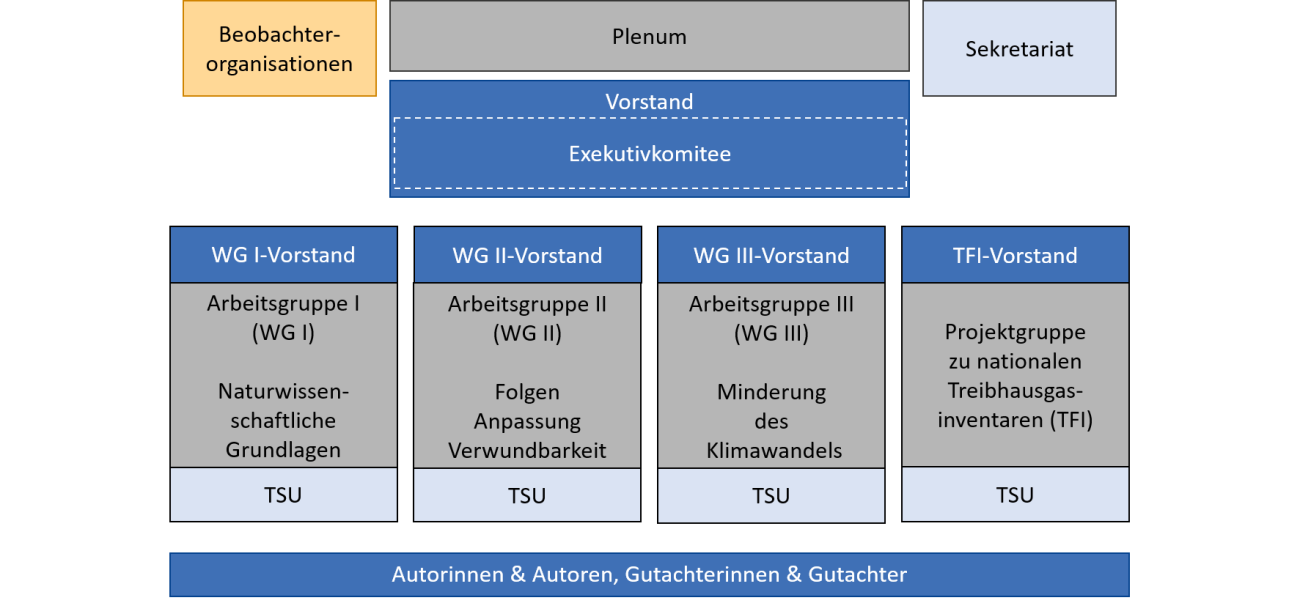

Der Weltklimarat, zu dem 195 Mitgliedstaaten gehören, tagt zweimal im Jahr. Alle fünf bis sieben Jahre wiederholen sich die Arbeitsschritte des internationalen Gremiums zyklisch. Innerhalb dieses Zeitraums werden Berichte besprochen, geschrieben, verabschiedet und veröffentlicht. 2023 endete der sechste Arbeitszyklus (Sixth Assessment Report, AR6) mit der Veröffentlichung des sogenannten Syntheseberichts, der sich aus den Berichten der drei Arbeitsgruppen (Naturwissenschaftliche Grundlagen; Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit; Minderung des Klimawandels) zusammensetzt. Nahtlos weiter ging es im Jahr 2024 mit den Vorbereitungen des siebten Arbeitszyklus. Das Treffen im Februar war die dritte Plenarsitzung innerhalb dieses Zyklus.

Abbildung: IPCC – Deutsche Koordinierungsstelle

Bewährte Struktur: Die drei Arbeitsgruppen bilden den Kern des Weltklimarats. Sie erarbeiten die wissenschaftlichen Berichte.

USA sagte Teilnahme an IPCC-Sitzung ab

Eines war in Hangzhou jedoch anders als bisher: Die Trump-Regierung hatte kurzfristig die Anreise der US-Delegation abgesagt. Welche Konsequenzen das für den weiteren Prozess haben wird, ist noch unklar – unter anderem hat eine US-Expertin den Co-Vorsitz der Arbeitsgruppe zur Minderung des Klimawandels inne. Offiziell haben sich die USA noch nicht dazu geäußert, wie ihre zukünftige Rolle im IPCC aussehen wird. Die wegfallenden Geldmittel aus den USA stellen den ohnehin unterfinanzierten IPCC zudem vor Herausforderungen.

Erscheinungstermin der IPCC-Berichte noch immer unklar

Im Vorfeld der 62. Plenarsitzung standen vor allem zwei Punkte im Fokus:

- Der Zeitplan für die Erstellung der drei Arbeitsgruppenberichte und des Syntheseberichts

- Die Gliederung der drei Arbeitsgruppenberichte

Bereits zweimal musste die Entscheidung über den Veröffentlichungszeitplan der verschiedenen IPCC-Berichte verschoben werden. Genau wie in Istanbul (IPCC 60) und Sofia (IPCC 61) im letzten Jahr konnten sich die Delegierten nicht einigen und vertagten das Thema auf die nächste Sitzung Ende des Jahres.

Denkbar ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Berichte in den Jahren 2028 bis 2029 fertiggestellt werden. Liegen sie nicht bis etwa Mitte 2028 vor, können sie nicht mehr für den nächsten Global Stocktake (GST) genutzt werden. Der GST bewertet alle fünf Jahre die globalen Fortschritte, die bei der Umsetzung des Paris Abkommens gemacht wurden und informiert die nächste Überarbeitungsrunde der nationalen Klimaziele (NDCs). Sollte es nicht gelingen, die IPCC-Berichte rechtzeitig für den GST fertigzustellen, kann sich die Bewertung, wie weit die Länder im Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens gekommen sind und welche Lücken die nächsten NDCs schließen müssen, nicht am aktuellen Stand der Klimawissenschaft ausrichten.

Rechtzeitige Veröffentlichung wird von einigen Ländern blockiert

Vor allem Indien, Saudi-Arabien und China argumentierten gegen eine rechtzeitige Veröffentlichung. In den Verhandlungen brachten sie vor allem das Argument der Inklusion vor: Insbesondere Länder des Globalen Südens bräuchten mehr Zeit, um relevante Forschung beizutragen. Ein Blick auf frühere IPCC-Berichte zeigt tatsächlich, dass es bisher nicht ausreichend gelungen ist, Vielfalt in den Prozess zu bringen. Eine Verlängerung um wenige Monaten würde diese strukturellen Probleme jedoch nicht lösen. Vielmehr müssen Länder jetzt gezielt finanziell unterstützt werden. Der aktuelle IPCC-Vorstand hat bereits Maßnahmen dazu ergriffen, unter anderem, indem er auch weitere Wissensformen in die Berichte integrieren will – beispielsweise so genannte graue Literatur (also Literatur, die nicht in wissenschaftlichen Journals erscheint), nicht englischsprachige Literatur und indigenes Wissen. Zusätzlich müssen jetzt schon Prozesse für den nächsten Zyklus erarbeitet werden, die einen inklusiven und diversen Ablauf sicherstellen.

Einige Delegationen der kleinen Inselstaaten, Lateinamerikas und Afrikas sprachen sich für eine frühere Veröffentlichung aus, damit die Ergebnisse noch für den GST genutzt werden können. Vor allem sie würden jetzt und in Zukunft unter den Folgen des Klimawandels leiden, weshalb schnellstmöglich gehandelt werden müsse. Unterstützung bekamen sie unter anderem aus den europäischen Ländern.

Erst einmal ist die Entscheidung nur vertagt. Auch die Arbeit in den Arbeitsgruppen kann weitergehen. Ob es den Delegierten gelingen wird, sich bei der nächsten Sitzung auf einen Zeitplan zu einigen, bleibt allerdings offen.

Die Gliederung: Einigung trotz langanhaltender Diskussionen

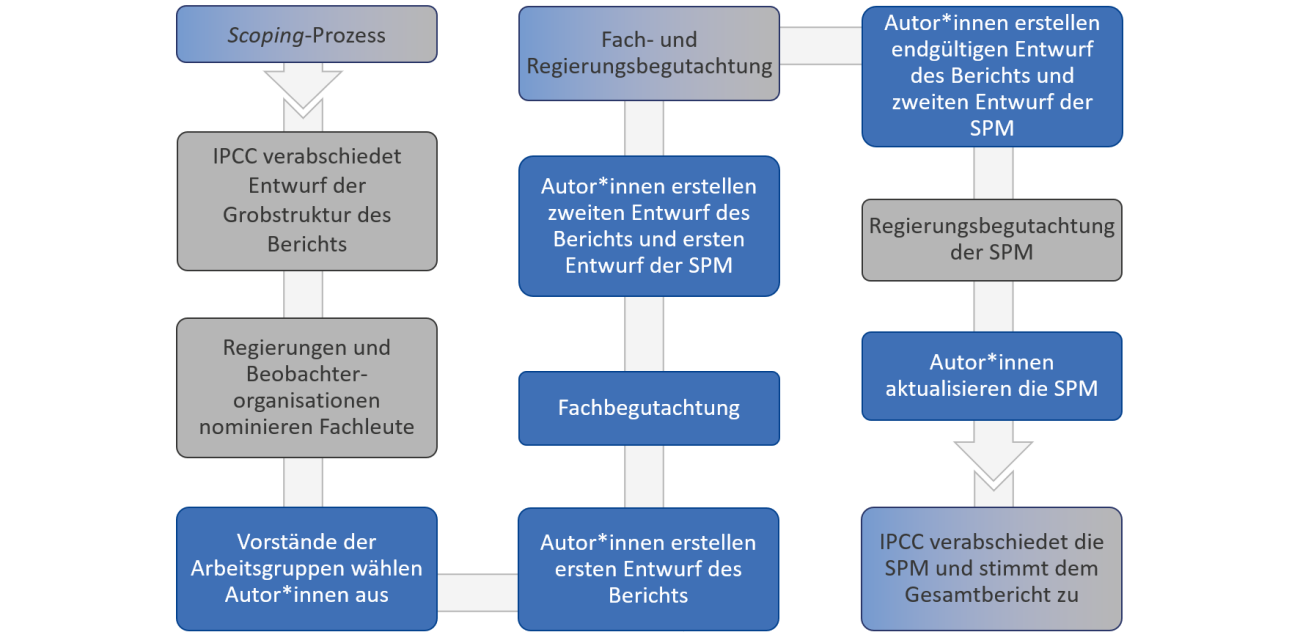

Der IPCC ist sowohl ein wissenschaftlicher als auch ein zwischenstaatliches Gremium, das Grundlagen für wissenschaftsbasierte politische Entscheidungen liefert. Diese Verzahnung von Wissenschaft und Politik spiegelt sich auch im Erstellungsprozess der Berichte wider. Grundlage für die inhaltliche Ausgestaltung sind Vorschläge von Expert:innen, die von den Länderdelegationen abgenommen werden. In Kuala Lumpur (Malaysia) haben Ende 2024 Expert:innen Vorschläge für die inhaltliche Gestaltung der IPCC-Berichte erarbeitet. Diese standen bei dem Treffen in Hangzhou zur Diskussion. Es konnte sich auf eine Gliederung für alle drei Berichte geeinigt werden. Spannend war die Diskussion um die Frage, ob es auch einen Überblick in vereinfachter Version (Plain Language Overviews) geben solle. Diese könnten potenziell ein größeres Publikum erreichen und auch lokalen Akteuren einen Mehrwert bieten. Die Länderdelegationen aus Indien, Russland und Saudi-Arabien blockierten diesen Vorschlag.

Die IPCC-Vizepräsidentin Prof. Dr. Diana Ürge-Vorsatz kritisierte auf Social Media, dass zentrale Konzepte, wie beispielsweise Fossil Fuels, NDCs oder Attribution infrage gestellt oder sogar aus der Gliederung herausgenommen wurden. Auch der Begriff Paris Agreement wurde entfernt, mit der Begründung, er sei zu politisch. Sie unterstreicht die Bedeutung des IPCC als wichtigen multilateralen Prozess für die Bekämpfung des Klimawandels.

Was kommt als nächstes?

Die nächste IPCC-Plenarsitzung findet im vierten Quartal 2025 in Lima (Peru) statt. Auf der Agenda stehen wird dort wieder die Frage nach dem Zeitplan.

In der Zwischenzeit werden die Arbeitsgruppen Autor:innen zur Mitwirkung an den Berichten nominieren. Außerdem werden eine Reihe von Expert:innenmeetings und Workshops zu verschiedensten Themen stattfinden.

Abbildung: IPCC – Deutsche Koordinierungsstelle

Langer Weg: Bevor ein IPCC-Bericht veröffentlicht werden kann, ist viel Arbeit notwendig.

SMP = Summary for Policymakers